|

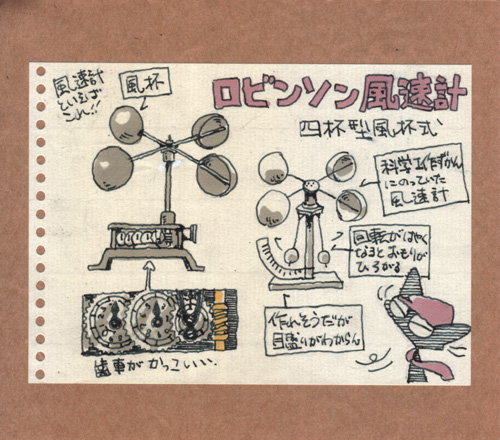

今回はアナログ気象用具シリーズの風速計 今回はアナログ気象用具シリーズの風速計風速計にもいろいろある 風車型のベーン式風速計、風圧で抵抗体の動きを測る風板風速計や制止風杯型風速計、ダインス風速計、熱線風速計、超音波風速計 しかし私のイメージはピンポン玉を半分にした様なのが4つ付いていてクルクルっとまわる風杯式の風速計 ロビンソン風速計っていうらしい 回る見た目で風の強さが伝わるのがアナログちっくです 明治時代から1960年代まで広く使われたそうです 初期のロビンソン風速計は機械的で好き 風杯の回転数が歯車仕掛けによって表示されるようになっている 風杯が昔は四つたしかだったが今は三つとなっているそうです 良くわからないが慣性モーメントなどの四杯型より三杯型の方がいいらしい 保育社の学習図鑑10科学工作図鑑にのっていた風速計も好き 上に風杯(4つ)があり振り子のようにおもりが二つ付いている そのおもりが回転によって広がることで風速を計る仕組みでした 構造が簡単で小さく出来そう 実用性?を考えると最低でも2m/sまではかりたい 陸上の追い風参考記録がたしか2m/sだったので・・ がしかし目盛はどうしたらいいことかと悩むことに これは実験値で目盛をつけることが出来ないのです (正確な風速計をもっていれば出来るのですが) これを計算でだすにはcosとか出てくるやつですね・・きっと そのうち謎が解けたら挑戦しようかな・・と濁しておきます ちなみにプレートにはロビンソン風力計って表示になっている 風力計と風速計? 風力と風速の違いがわからないので調べてみた 気象庁風力階級より 風力 風速(m/s) 陸 上 の 状 況 0 0.0〜0.2 静穏、煙がまっすぐ上昇。 1 0.3〜1.5 煙がなびく。 2 1.6〜3.3 顔に風を感じる。木の葉がゆれる。 3 3.4〜5.4 木の葉や細い枝がたえず動く。旗がはためく。 4 5.5〜7.9 砂ほこりがたち、紙片が舞う。小枝が動く。 5 8.0〜10.7 葉の茂った樹木がゆれ、池や沼にも波頭がたつ。 6 10.8〜13.8 大枝が動き、電線が鳴る。傘の使用困難となる。 7 13.9〜17.1 樹木全体がゆれる。風に向かうと歩きにくい。 8 17.2〜20.7 小枝が折れ、風に向かうと歩けない。 9 20.8〜24.4 煙突が倒れ、瓦が落ちる。 10 24.5〜28.4 樹木が根こそぎになる。人家に大損害が起こる。 11 28.5〜32.6 めったに起こらないような広い範囲の大損害が起こる。 12 32.7〜36.7 被害甚大。記録的な損害が起こる こんな感じだそうです たぶん昔は同じ意味で使われてたんでしょうね |

|

|

|

|

| 表紙へ | バリゴ温湿気圧計へ | お天気がえるへ | てりふり人形へ | ガリレオ温度計へ |

ご覧になる作品は、すべて作家が著作権を有しているため、許可なく転載、改変その他類似の行為を禁じます。

All rights reserved. Copyright FUWARI