|

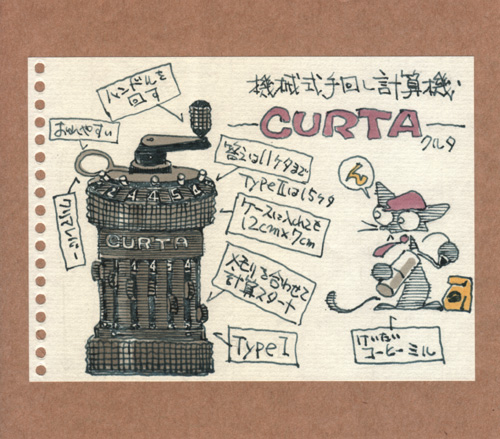

博物館で機械式手回し計算機を体験して興味を持ちその後少し調べてみると、何ともキュートでコンパクトなかっこいい「クルタ計算機」に出会いました 博物館で機械式手回し計算機を体験して興味を持ちその後少し調べてみると、何ともキュートでコンパクトなかっこいい「クルタ計算機」に出会いました私は電子計算機が出る前の機械式の計算機と言えば歯車がいっぱい並んだでっかいモノを想像していました(どこから来たイメージなのかは不明) 少し詳しい方なら卓上の機械式手回し計算機を思い出すかもしれません 日本のメーカーでもタイガーは有名らしい(大正12年(1923年)〜昭和45年(1970年)) そんな時代に片手で持てるコンパクトな計算機がありました 「クルタ計算機」・・響きは実に日本っぽいのですがリヒテンシュタインで製造販売された機械式計算機です 手のひらにすっぽり収まる感じの筒状(一眼レフのレンズみたい)の上にハンドルが付いていてコショウを挽くあれを思い出させる またはコーヒーミルでこんな形のモノがあった様な気がします とにかく完成されたかわいらしいデザインです ユダヤ系オーストリア人のクルト・ヘルツシュタルクがブーヘンヴァルト強制収容所に収容されていたあいだに発明したというスゴイお話つきです 使い方の一例です 側面にある値数をセットしその数を12倍するのであれば十の位で1回、一の位で2回時計廻りにハンドルを回転させると上部の周囲にある表示盤に答えが表示されるそうです 見た目よりは使いやすそう・・・かな 答えは11桁まで表示できます 日本ではそろばんが一般的でこのような道具は専門職の人たちのモノだったみたいです 当時から相当高価なモノですしね 「クルタ計算機」は加減乗除や平方根の計算もできる優れモノですが一般には足し算・引き算・掛け算・割り算ができれば事が足りてしまうのでそろばんで十分だったんでしょうか 電卓の出現で他の機械式計算機と共にその時代に幕を下ろし1948年に登場した「クルタ計算機」は1970年代に姿を消しました 現在でもまだまだ根強いファンがいて高価で取引されているらしいっす 機械式手回し計算機は電子計算機が登場がもう少し遅く独自で発展していたらどんな姿になっていたでしょうか きっともっとおもしろい姿になっていたことでしょう これらの末裔を見てみたいと強く思うのでした |

|

|

|

|

| 表紙へ | その2 機械式計算機へ |

ご覧になる作品は、すべて作家が著作権を有しているため、許可なく転載、改変その他類似の行為を禁じます。

All rights reserved. Copyright FUWARI