|

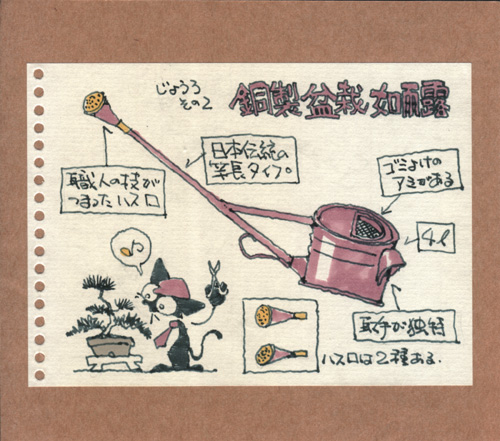

ジョウロは欧州文化の発明品 ジョウロは欧州文化の発明品ポルトガルよりの南蛮貿易で日本に広まった舶来品です 語源もジョウロはジョロ(如露)とも呼ばれ水が出る時の音「じょろじょろ」のジョロが語源とも言われてるが「水の噴出」を意味するポルトガル語「jorro」から来ている説の方が信憑性が高い気がする 当て字で如雨露となるわけですがなかなかステキな感じがします その他江戸時代には「上露」「上漏」「徐漏」などの字も当てられていたらしいです そんな江戸時代、嘉永年間の創業の盆栽園「清香園」で使われている如雨露(ジョウロ)を目にする機会がありました(写真でですがね) それは1940年代から使い込まれた銅製の如雨露で大変味が出ていていい色をしてます 時間を経てさらにいいモノになってました 道具が育っている感じですね 現在も販売されている日本伝統の竿長タイプの銅製の如雨露でほとんどその形は変わっていませんでした プロ仕様な竿長タイプは棚奥の木々、草々まで水遣りが届き大変便利です 持ち手も独特で持つ時に自然と手を添えられるところにある 無駄のない曲線がたまりません 注ぐときに傾ける角度まで考えられているそうです この如雨露を大量生産をしようとした金型メーカーさんがいたそうですがあえなく失敗 金型メーカーさんをうならせた点はハスクチ(水を細かく優しく出すモノ) ハスクチの細かな穴からでる水の道がそれぞれぶつからないよう真直ぐ出すには大変な技があるようです このハスクチを大量生産しようとすると逆にコストがかかってしまうのだとか すばらしい職人の技が引き継がれているこの如雨露を制作できる職人さんは少なくなってしまったそうです さみしいですね いつか盆栽をはじめたらぜひ欲しい逸品です |

|

|

|

|

| その1へ | 表紙へ | 水やり当番へ |

ご覧になる作品は、すべて作家が著作権を有しているため、許可なく転載、改変その他類似の行為を禁じます。

All rights reserved. Copyright FUWARI